社会保険労務士

働き方研究所 MiRAHATA

活き方改革

社会保険労務士

働き方研究所 MiRAHATA

活き方改革

2017年の調査では、熱意のある社員が、日本は、6%。

139か国中132位。

2022年の調査では、これが5%、149か国中、149位、最下位となったとか。

もちろん、日本人固有の特性として、どちらかと言えば、厳しい考え、評価をするということを踏まえ、実態とは少し異なるという意見もありますが、それでも、日々、通勤電車で行き交う人々の表情を見ていると、決して上位に位置しているとは思えません。

また、最近では、品川駅での「今日の仕事は、楽しみですか。」の広告が炎上したこともありました。

どうも、最近の日本人は、仕事がお好きでないのかもしれません。

以前は、勤勉で働き者と言われていた日本人がなぜ、このようなことになってしまったのか。

もちろん、時代による価値観の違い、変化も大きいかもしれません。

でも、やっぱり、「やらされ仕事」に起因することが多いのだろうと、個人的には感じています。

高度成長期は、脇目もふらず、働いてきたけど、今は、個人としての、いろんな価値観を尊重してほしいと望む人が増えてきているのでしょう。

なのに、相変わらず、個人を大切にされない働かされ方がまだまだ多いことに、疲れているような気がします。

「働き方改革」の部でも少し触れましたが、

「働き方改革フェーズII」として、テレワークの促進、ジョブ型雇用、裁量労働制、選択的週休3日制、兼業・副業、フリーランスの保護、女性・外国人労働者・中途採用者の管理職登用などが制度設計、推奨、実行されようとしています。

これらは、従業員のやりがいを高めることを目的としているとされますが、確かに「やりがい」を高めるために、制度的な整備や取り組みは必要ですが、それで単純に効果があると考えるのは危険です。

「やりがい」が高まるのは、制度のおかげではなく、やはり各人の感情、考え方、感じ方によるものだからです。

特に、フェーズIIの内容は、企業にとっては義務ではなく、プラスアルファの制度であるため、大企業などは導入を検討する可能性も高いかもしれませんが、小規模な企業にとっては、テレワークや兼業・副業などを除けば、少しハードルが高く、小規模企業にとっては、これらの制度に手を付ける前にまだまだやるべきことがあるかと考えられます。

テレワークについては、コロナ禍によって、一気に当たり前のこととなってしまいましたが、テレワークありき、テレワークよし、ということではなく、もう一度、業務内容と効果については、十分検証したほうがいいと考えています。

こう言うと、テレワーク反対派かと言われそうですが、決してそうではありません。

テレワークにも、向き、不向きの業務内容が、そして、人が、そして効果のあり、なしがあるので、万能ではないということです。

兼業・副業については、まだまだ公に認めている会社は多くないようですが、ここについては、もう時代の流れ。

いずれ、副業禁止の定めができないことになるでしょう。

副業については、可能か不可かではなく、それが本業というかもう一つの仕事にどのような影響を及ぼすか(例えば働きすぎの問題とか)、相乗効果があるのか、などの問題になりつつあります。

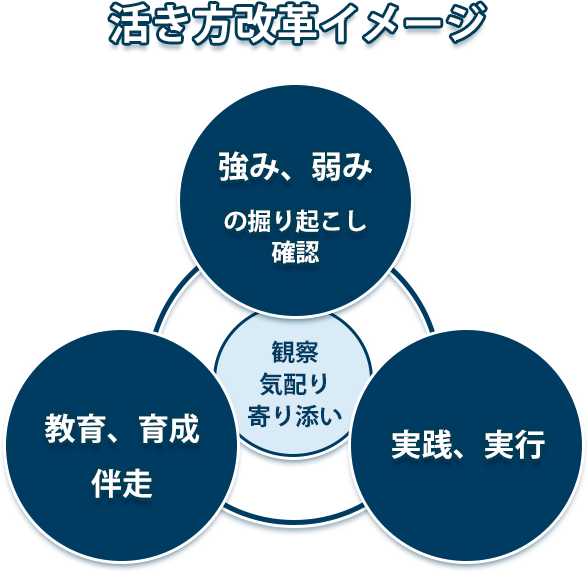

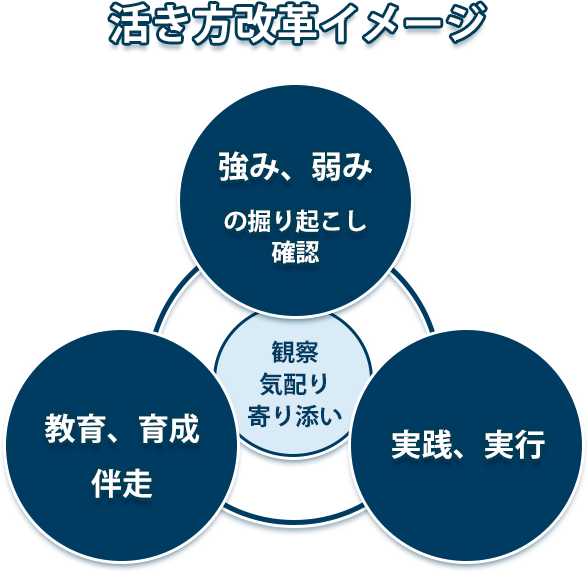

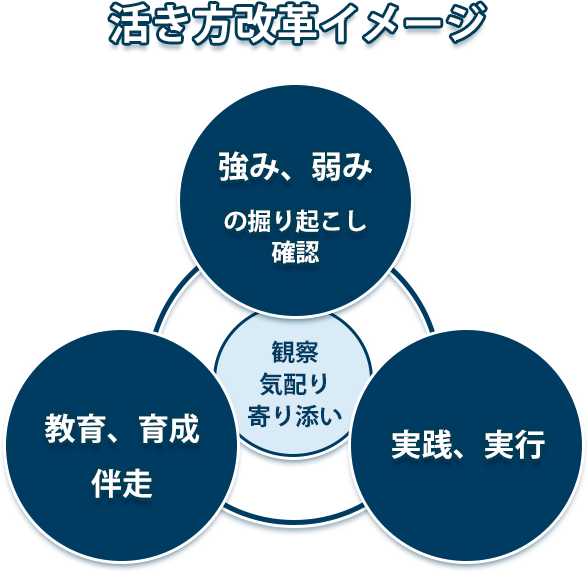

そして、「活き方改革」。

ここが、当事務所の本丸の部分なのですが、「活き方改革」は決して制度ではありません。

制度は必要ですが、それだけで解決できるわけではありません。

なので、本来は短期間で効果を狙って取り組むべきことではありません。

じっくり時間をかけてやる必要があるのです。

人ひとりが長い時間をかけてつくってきた「働き方」「仕事のやり方」「考え方」「ものの見方」。なかなか簡単に変わりません。

だからこそ、短期に結果を出そうとするのではなく、

少しずつ、しかし確実にやる方法のほうがいいのでは、と提案します。

イメージ図にも書きましたが、じっくりと「対話」「ヒアリング」をし、じっくりと「観察」「気配り」をし、「寄り添う」ことが何よりも重要です。

ひとりひとりが、「活き活き」と働くためには、個人の問題もあるにしろ、それを支えていく、「組織」の力が大きいです。

個人の能力は、その組織次第で、何パーセントいや何10パーセントも向上すると感じています。

小規模事業者におかれては、個人個人がいわゆる組織のようなものになっており、その中で、最適化するには、個々人の能力の向上もそうであるが、

わかりやすく言えば周囲とのチームワークの組み方、とり方ということになるのかもしれません。

そういう意味では、企業規模の大小を問わず、組織として、また個人として、周囲の関連部署や、周囲の個人とうまくチームワークを回していくということで、実質的には大きな違いはありません。

もし、個人があまりにも多岐にわたる業務、仕事をしなければならない状況であれば、他の人とチームを組んで、効率よくこなしていくこともできるかもしれませんし、少し規模のある企業であれば、組織をスリム化したり、一体化したり、いろんな方策が検討できるでしょう。

ただ、いずれにしろ、形だけ整えればいいというものでもまたなく、中身の精査、機能の確認、調整が必要となることは言うまでもありません。

以前、流行したように、とにかく、似たような(に思われる)業務は、ひとつに集めてなんとかうまくこなせ、みたいなやり方では、決してうまくいかないでしょう。

意味があって、別々の組織でやっていることもあるわけで、そこを一足飛びにまとめてしまうのは危険でもあります。

特に、規模の大きな組織になるほど、それぞれの業務で、ITシステムが異なっており、その統合なくして効率化を図っていくのは至難の業でもあります。

意味あって、異なるシステムを使っているわけであって、場所の問題だけではないはずです。

このあたりが、日本企業にIT人材、DX人材が少ない、と言われるゆえんなのでしょうが、なかなか一筋縄ではいかない部分です。

AIもそうで、AIの進化はそれこそ、超高速で、AIにできることは指数関数的に増加していくのでありましょうが、実際にそれを今の業務、仕組みにあてはめていこうとすれば、大変な作業になるのでしょう。

かといって、それを進めなくていいわけではありません。

AIやITやDXでできることはどんどんまかせ、人間は人間らしく、こころのこもった感情のこもった仕事をしていきましょう。

随分と話が横道にそれてしまいましたが、形という意味での組織の最適化を図るのは、慎重にしなければ失敗する可能性もそれなりにあるということです。

一方で、組織を構成する「人」の最適化については、正解もないかわりに、大きな間違いもないはずなので、思う方向に、トライアンドエラーでじっくり進んでいくしかないということでしょう。

組織の活性化。いい言葉です。是非進めていきましょう。

少子高齢化などもあり、人材の確保が大変困難になってきております。

一部の例外を除き、ほぼ全員は潜在能力を多く持っています。

体感的には、全体として、人の能力は60%も出ていればいいほう。

個性を伸ばし、ほぼ全員を戦力化することで、企業の活性化を実現しましょう。

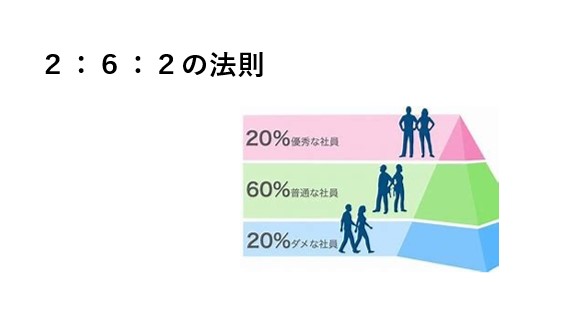

2:6:2で言うところの、上位2または、中堅から上位の2+3は、放っておいても、

いや、少し刺激を与えれば、力を発揮するかもしれません。

しかしながら、不本意ながら、その下位に甘んじている人たちも、大きな伸びしろを持っているように感じます。

どちらかと言えば、ここを伸ばしていくほうが、全体の戦力はあがるはず。

当、働き方研究所MiRAHATAは、ここの位置の人財の戦力アップを得意にしています。

ヒトをあきらめず、全員戦力化で、企業力アップを実現しましょう。

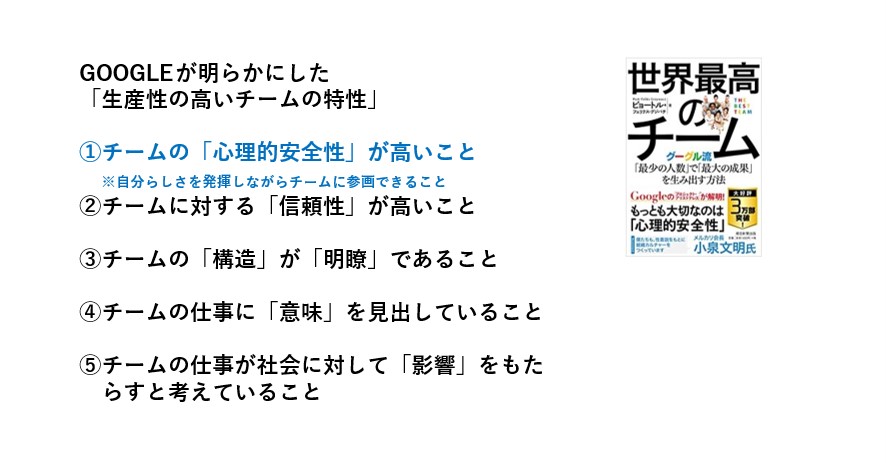

生産性の高いチームの特性

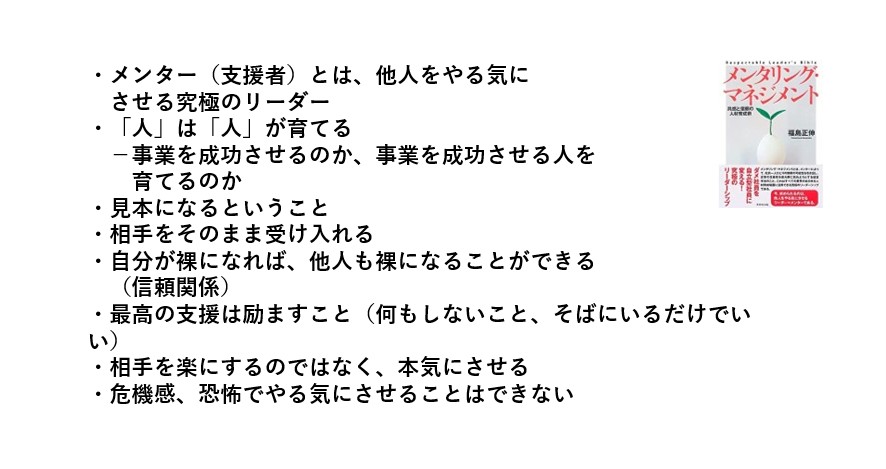

メンター(支援者)の重要性

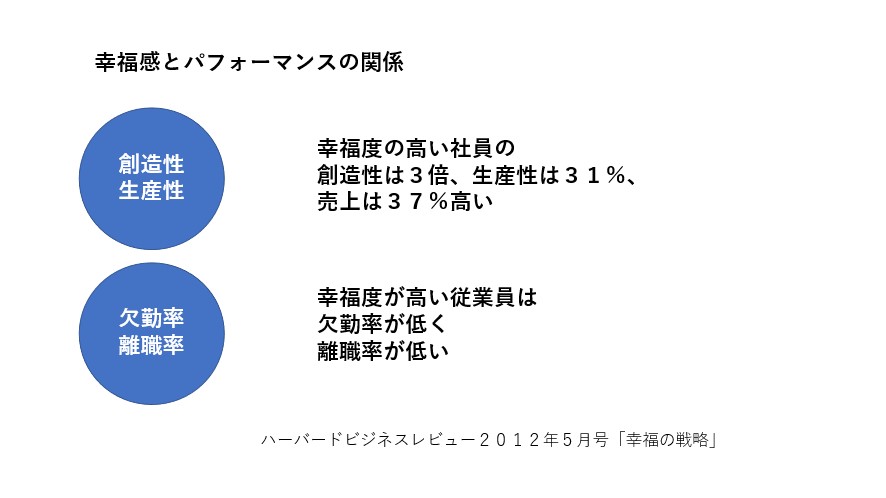

幸福感とパフォーマンスの関係

働き方研究所MiRAHATAでは、

活き方改革、組織最適化を

全力でサポートしてまいります。

社員力向上⇒いい会社づくり

⇒企業価値のアップ

へ向けて、

いっしょに挑戦しませんか。

フェーズⅠ

事前打ち合わせ

現時点での状況把握

▼

強み、弱みの発掘、確認

各人の能力の再確認、対話、ヒアリング(2W~3W)

▼

課題、問題点の抽出

それぞれの業務遂行についての問題点整理(1W)

フェーズⅡ

あるべき姿の確認

あるべき姿と現実のギャップを認識(1W)

▼

育成可能事項の洗い出し

育成可能事項を特定(1W)

▼

育成方針の策定

育成の方向性を確定(1W~2W)

フェーズⅢ

育成取り組みの実施

育成実施(大きな場合は外部委託などを含む)、

進捗確認、フィードバック

(1W~6M)

フェーズⅣ

効果の検証

取り組み実施後、効果を数値化して検証(1W)

▼

評価

最終評価

▼

積み残し事項の確認

将来の課題を確認

フェーズⅤ

将来計画

今後の育成計画を策定する

標準取組期間:6か月

《関連ページ》

Copyright © 2025 働き方研究所 MiRAHATA All Rights Reserved.

大阪府大阪市北区万歳町3-12 TEL 090-1967-2223

powered by Quick Homepage Maker 7.6.1

based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK